KLEMENT JUG E LA SUA CADUTA NELL’ETERNITA’

di MARKO KLAVORA

“L’incurante esposizione della mia vita alle forze della natura mi dà in cambio due vite e una forza tale, che una folla instabile non potrebbe ingoiarmi. Allora è il mio cuore accessibile solo alla voglia di lavorare e all’amore” (Klement Jug, 1922)

L’alpinista e filosofo Klement Jug (1898-1924) è nato a Salcano e appartiene a una generazione che ha vissuto in giovane età la prima guerra mondiale e i cambiamenti che l’hanno seguita, due epoche, che funzionavano secondo dinamiche molto diverse. Mi sembra importante fare questa premessa dal momento che proverò a guardare alla vita di Klement e dei suoi contemporanei anche attraverso la prospettiva di questi cambiamenti, soprattutto attraverso la spaccatura tra i due “tempi”, la prima guerra mondiale.

Quando il 23 maggio 1915 l’Italia ha dichiarato guerra all’Austria-Ungheria, Klement non aveva neanche diciassette anni. A Gorizia finì il quarto anno dell’imperialregio Ginnasio di Stato. La sua istruzione proseguì a Lubiana, mentre la sua famiglia rimase a Salcano, dato che i proiettili delle granate italiane non erano ancora così frequenti. Nelle pagine del diario di Klement si sente l’angoscia che sentiva, poiché il quartiere, nelle difficili condizioni belliche, lo percepisce come qualcosa di avverso e inutile. È qui che il suo atteggiamento verso Lubiana e i suoi cittadini è opposto a quello verso, a suo parere, il più semplice, ma anche più sano ambiente isontino di Salcano. Nel diario scrive: “Sarei andato nella Ljubljanica, non fosse stata così sporca, ma così tanto bramavo l’Isonzo, l’amore di casa, e tutta Lubiana non mi sembrava valesse la pena del mio sacrificio.”

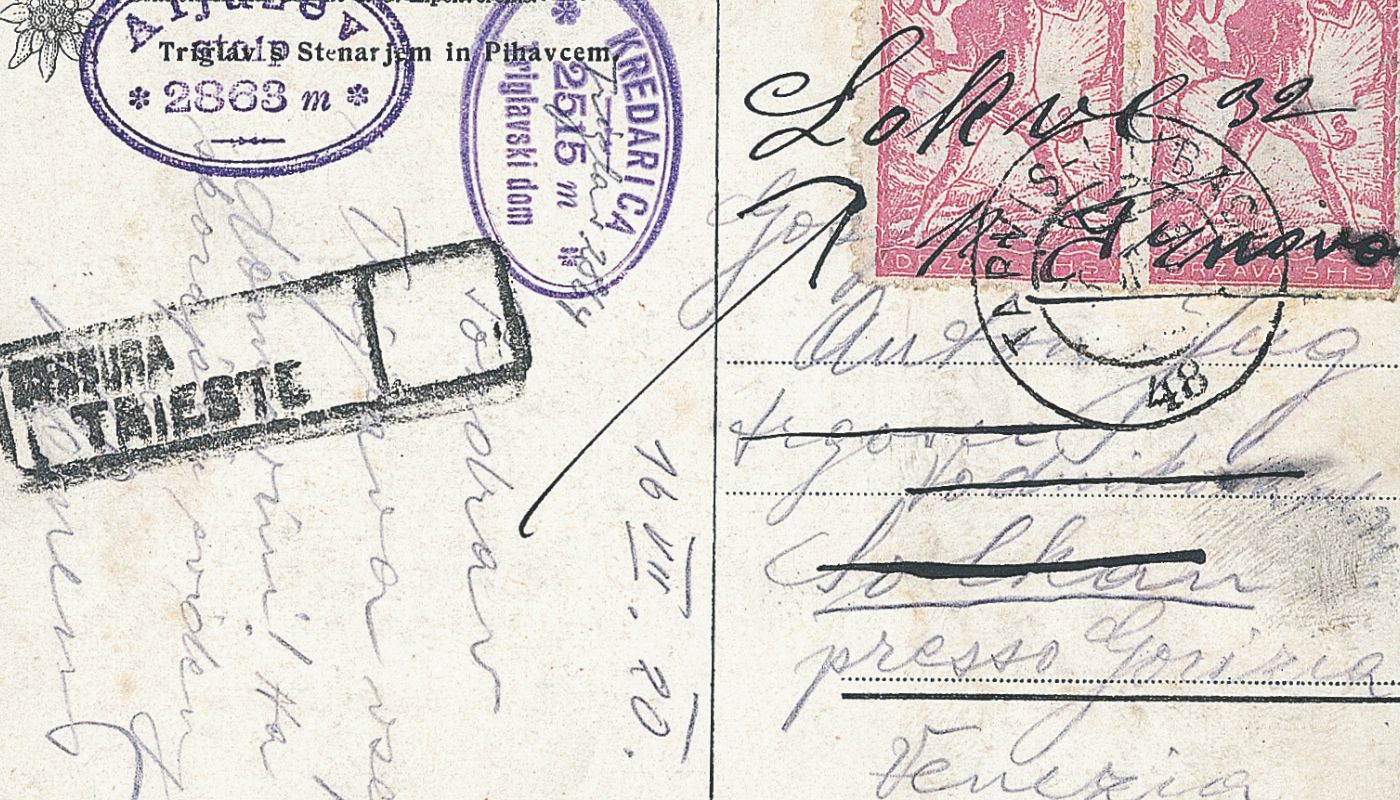

Il 12 febbraio 1917 finì anzitempo il sesto anno di ginnasio, partendo subito per la leva, come soldato semplice volontario (poi caporale) nel 27. Reggimento fanteria di difesa regionale. Concluse l’ottavo anno del ginnasio statale il 5 luglio 1919. Forse la migliore descrizione di quel periodo e di quell’atmosfera la dà il retro della sua pagella, su cui il giorno dopo la maturità Klement appiccicò due francobolli dell’ormai defunto Stato degli Sloveni, Croati e Serbi, che raffigurano un uomo che si è liberato dalle catene. Klement ci scrisse sopra: “In libertà”. Era però suddito del Regno d’Italia, dal momento che, dopo il Patto di Londra del 1915, fu ad esso attribuito il Litorale austriaco. Decise di continuare gli studi a Lubiana. Si iscrisse a filosofia e scienze naturali.

Durante la guerra si formò, crebbe, ma questa lasciò in lui anche il dubbio nei confronti dell’uomo e dell’umanità. Di conseguenza anche verso sé stesso e il suo ruolo nel mondo. Voleva servire il popolo. Ma quale popolo? Non c’era più la visione idealistica dei tempi del ginnasio goriziano. L’esperienza di profugo in terra domestica è ancora troppo viva e amara. Ora era nuovamente una sorta di profugo in casa propria, visto che se voleva andare da Salcano a Lubiana doveva passare attraverso un confine statale che ha tagliato fuori circa un quarto del territorio nazionale sloveno.

Il giovane ventunenne cercava avidamente un punto di Archimede da cui poter capire il mondo e sé stesso. Trovò le montagne.

In montagna lo portò per primo il suo compagno di studi e amico Zorko Jelinčič, che divenne in seguito uno dei leader dell’illegale organizzazione antifascista slovena TIGR. Il 1922 fu un anno decisivo per la sua carriera di alpinista. A gennaio completò l’escursione invernale sul Grintovec, che in seguito descrisse e mandò al redattore del Planinski vestnik. Ciò segnò l’inizio della sua scrittura alpinistica, o meglio, della sua educazione alpinistica. Nello stesso anno divenne membro del Touring club Skala. Il club fu fondato da giovani audaci, ai quali stava stretta la rigidità della già avviata SPD (Club alpino sloveno), che all’epoca si occupava prevalentemente di questioni direttive ed economiche. I suoi resoconti delle escursioni sul Planinski vestnik divennero molto seguiti, soprattutto tra i giovani. Attraverso questi scritti, descrivendo le escursioni che nell’estate del 1923 erano diventate sempre più impegnative, si cristallizzò il suo rapporto con l’attività in montagna. Come in altri ambiti, anche qui non conosceva compromessi e rese. Se prendi una decisione, la devi portare a termine. L’audacia, l’autocontrollo e l’invigorimento del corpo, tutto questo avrebbe avuto una straordinaria spinta educativa. E tutto ciò era guidato dalla sua voglia, che era voglia di vincere, di eccellere.

Arrampicò praticamente solo due stagioni: nell’estate del 1923 e nell’estate del 1924 fino all’incidente nella parete nord del Triglav l’11 agosto 1924. Durante questo tempo arrampicava da solo o con i compagni Skalaši, che erano perlopiù ancora più giovani e per i quali era un esempio.

Durante le vacanze per il primo maggio del 1921, Jug iniziò una relazione sentimentale con l’insegnante Milka Urbančič. Poiché in seguito vissero in luoghi diversi, iniziarono a scriversi lettere, che fino alla morte di Jug nel 1924 furono più di 700. Nel 1921 lei era insegnante a Šempeter e non è difficile immaginare come lui l’abbia vista per la prima volta durante le vacanze di studio e si sia innamorato dei suoi “occhi sognanti”. Milka era la prescelta, l’unica degna di comprendere l’amore così come lui lo aveva sviluppato nella sua etica. Poco dopo le scrisse: “Le montagne sono come le donne: non puoi amarle se non trovi in loro resistenza. Solo quando le domini, ti diventano care e più care sono, più sacrifici ti hanno richiesto… E quando, superati tutti gli ostacoli, le domini con la tua volontà onesta e forte, ti sembra che anche loro ti abbiano amato e che abbiano fiducia nella tua responsabile sicurezza di te”.

In un certo senso, quindi, un progetto che è fallito a causa della sua utopia e irremovibilità. Nel maggio 1924, infatti, lui andò a trovarla a Otlica, dove lei lavorava come insegnante, e la trovò nella taverna del paese in compagnia di alcuni carabinieri e di un insegnante. Perché quell’episodio, oggi così innocente, a Otlica lo sconvolse così tanto? Il suo orgoglio era ferito dal fatto che la sua ragazza frequentasse gli italiani, anzi, i soldati italiani – carabinieri e insegnanti – che, in quanto rappresentanti di un potere straniero, non solo conquistavano e costruivano sulle cime delle colline (slovene) del Litorale, ma conquistavano anche le loro ragazze (slovene).

E anche se non lo desiderava, ora si trovava allo stesso punto in cui era quando era entrato all’università: «Le stelle brillano e il fango le inghiotte», scrisse in una lettera a Milka. Con la differenza che ora aveva elaborato un concetto di etica materiale. Per questo non poteva e non voleva cedere a nessun costo. Doveva semplicemente proseguire sulla strada che si era prefissato. Molti suoi contemporanei ipotizzarono che alcuni mesi dopo si fosse suicidato sulla parete nord del Triglav, ma tutte le sue azioni prima della morte dimostrano il contrario.

Il 16 luglio 1924 attraversò illegalmente per l’ultima volta il confine tra il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Lo stesso giorno era al rifugio Aljaž. I suoi ultimi appunti di montagna e le sue lettere ci mostrano la grande determinazione con cui intraprese nuove scalate, ancora più impegnative e pericolose rispetto all’anno precedente. Scriveva cartoline ai suoi compagni di scalata e le distribuiva in modo militare, indicando chi e in quale giorno avrebbe scalato con lui.

L’11 agosto ha avuto un incidente mortale mentre “cercava, nella parete del Triglav, a destra nelle forti pendenze, un collegamento dal sentiero del Prag al sentiero di Bamberg”. Dopo una caduta di cento metri morì sul colpo.

Klement Jug fu sepolto il 17 agosto 1924 a Dovje, vicino a Mojstrana, nel piccolo cimitero del paese. Il parroco di Dovje, Jakob Aljaž, scrisse sul certificato di morte: «caduto da 100 metri sulla parete nord del Triglav e deceduto, trovato morto il 15 agosto dai compagni dello Skala, accademici e soldati». Cosa pensasse il parroco di Dovje, simbolo e decano dell’alpinismo sloveno, di Klement, delle sue imprese alpinistiche e della giovane generazione di alpinisti, lo testimonia al meglio un estratto da un articolo di giornale che scrisse lo stesso giorno in cui fu trovato Klement e che inviò al quotidiano Slovenec: «Il sottoscritto aggiunge la sua opinione personale: “Omne nimium nocet” – non esagerare – tutto ciò che è giusto. Questo dovrebbe valere anche per il turismo».

Il professor France Veber, il migliore amico e compagno di scuola Zorko Jelinčič e il collega universitario Vladimir Bartol hanno svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione dell’eredità di Klement, almeno nella fase iniziale. Ognuno dal proprio punto di vista: Veber come insegnante – scienziato, Bartol come compagno di studi – ammiratore invidioso e Jelinčič soprattutto come amico in lutto, alpinista, antifascista. Sono stati loro più di chiunque altro a plasmare l’immagine che oggi abbiamo di lui. Questa immagine è però in molti punti lo specchio delle loro personalità e vite, e non della vita e del pensiero di Klement: Veber stimola l’immaginario di Klement filosofo, Jelinčič il mito di Klement antifascista, Bartol nei suoi romanzi il mito del misterioso e demoniaco tentatore della volontà.

Ma a mio parere chi si avvicinò più di tutti alla tragedia della vita (e della morte) di Klement Jug è lo scrittore del Litorale Alojz Rebula: “Sì, la Verità e la Donna, entrambe scritte in maiuscolo, entrambe cercava il giovane cuore, finché infine ingannato urlò come un uomo che scopre un cadavere! […] Solo i corvi solitari percepiranno i movimenti di mani nel vuoto e il silenzioso cadere di un corpo e un tonfo nel burrone umido e un riequilibrato silenzio …”

—————–

Fonti e letteratura

[1] „Verigar”, redna poštna znamka Države SHS, izšla 1919. Podobo sužnja, ki trga verige je zasnoval Ivan Vavpotič in izraža občutenje velike večine Slovencev ob prehodu iz avstro-ogrske monarhije v Državo SHS in mesec dni kasneje v Kraljevino SHS.

[2] Slovensko planinsko društvo, op.a.

[3] PANG, ZKJ, Klement Jug, mrliški list.

[4] Jakob Aljaž, Tretja letošnja nesreča na Triglavu, Slovenec, 16. 8. 1924.

Prvotni jezik tega članka je slovenščina.