KLEMENT DES SÜDENS UND SEIN FALL IN DIE EWIGKEIT

Verfasst von MARKO KLAVORA

„Wenn ich mein Leben sorglos den Naturgewalten aussetze, bekomme ich doppeltes Leben und Kraft zurück, so dass mich die wankelmütige Menge nicht verschlingen kann. Mein Herz ist dann nur noch dem Willen zur Arbeit und zur Liebe zugänglich.“ (Klement Jug, 1922)

Der in Solkan geborene Alpinist und Philosoph Klement Jug (1898–1924) gehört einer Generation an, die in ihrer Jugend den Ersten Weltkrieg und die darauf folgenden Veränderungen erlebte – zwei Zeiträume, die mit völlig unterschiedlichen Dynamiken verliefen. Dies halte ich für wichtig, da ich versuche, Klements Leben und das seiner Zeitgenossen aus der Perspektive dieser Veränderungen zu betrachten, insbesondere durch die Kluft zwischen den beiden „Zeiten“, dem Ersten Weltkrieg.

Als Italien Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 den Krieg erklärte, war Klement noch keine siebzehn Jahre alt. Er absolvierte die vierte Klasse des Kaiserlich-Königlichen Staatsgymnasiums in Görz. Seine Ausbildung setzte er in Ljubljana fort, während der Rest der Familie in Solkan blieb, da der italienische Artilleriebeschuss noch nicht so häufig war. Klements Tagebucheinträge zeigen die Härten, die er durchmachte, da seine Umgebung ihn unter den schwierigen Kriegsbedingungen als feindselig und unnötig empfand. Dies erklärt wahrscheinlich seine Einstellung gegenüber Ljubljana und seinen Bürgern im Gegensatz zur einfacheren, aber auch gesünderen Umgebung entlang des Flusses Soča in seiner Heimatstadt Solkan. Er schreibt in sein Tagebuch: „ Ich wäre zur Ljubljanica gegangen, wenn das Wasser nicht so schmutzig gewesen wäre, aber ich sehnte mich so sehr nach der Soča, nach der Liebe zur Heimat und nach ganz Ljubljana, was mein Opfer nicht wert schien.“

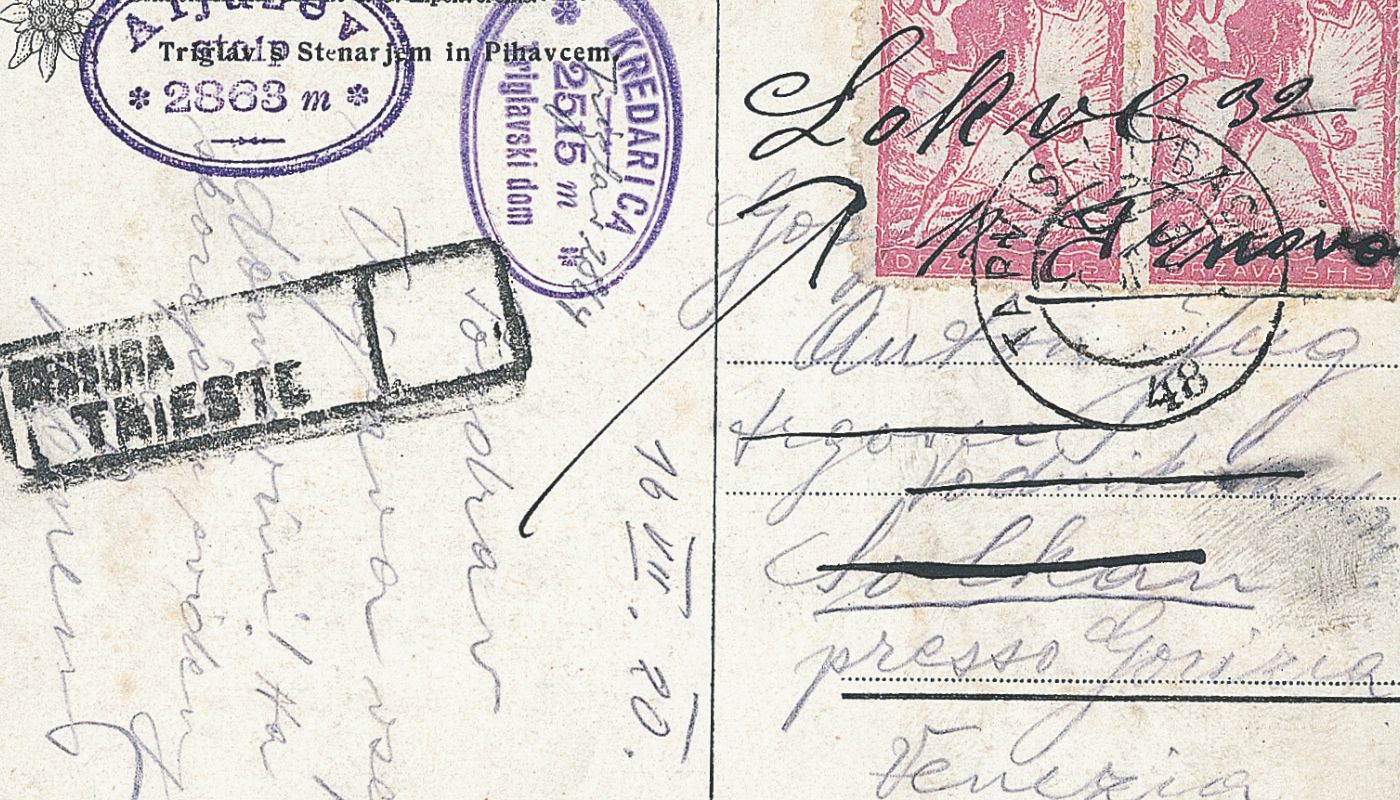

Am 12. Februar 1917 schloss er die sechste Klasse des Gymnasiums vorzeitig ab und ging anschließend sofort zum Militär, als freiwilliger Einjährig-Gefreiter (und später Korporal) im 27. Regionalen Verteidigungs-Infanterieregiment. Die achte Klasse des staatlichen Gymnasiums schloss er am 5. Juli 1919 erfolgreich ab. Die beste Beschreibung dieser Zeit und Atmosphäre findet sich vielleicht auf der Rückseite seines Zeugnisses, auf das Klement am Tag nach seinem Abschluss zwei Stempel des damals nicht mehr existierenden Staates SHS klebte, die einen Mann zeigten, der sich von seinen Fesseln befreit hatte. [1] Klement fügte hinzu: „ In Freiheit“. Er war jedoch Staatsbürger des Königreichs Italien, da das österreichische Küstenland gemäß dem Londoner Abkommen von 1915 dem Königreich Italien zugeteilt worden war. Er beschloss, sein Studium in Ljubljana fortzusetzen. Er immatrikulierte sich für Philosophie und Naturwissenschaften.

Der Krieg prägte ihn und reifte ihn, hinterließ aber auch Zweifel am Menschen und an der Menschlichkeit. Folglich auch an sich selbst und seiner Rolle in der Welt. Er wollte der Nation dienen. Aber welcher Nation? Das war nicht mehr die idealistische Vision aus der Zeit des Görzer Gymnasiums. Zu lebendig und bitter ist die Erfahrung eines Flüchtlings im eigenen Land. Nun ist er wieder eine Art Flüchtling in seiner eigenen Heimat, denn wenn er von Solkan nach Ljubljana will, muss er die Staatsgrenze überqueren, die etwa ein Viertel des slowenischen Staatsgebiets von ihm abgeschnitten hat.

Ein 21-jähriger junger Mann suchte verzweifelt nach einem archimedischen Punkt, der ihm helfen sollte, die Welt und sich selbst zu verstehen. Er fand Berge.

Sein Studienkollege und Freund Zorko Jelinčič, später einer der Anführer der illegalen slowenischen antifaschistischen Organisation TIGR, nahm ihn zum ersten Mal in die Berge mit. Das Jahr 1922 war ein Wendepunkt in seiner Bergsteigerkarriere. Im Januar unternahm er eine Winterwanderung nach Grintovec, die er später beschrieb und an den Herausgeber von Planinski vestnik schickte. Dies war der Beginn seiner alpinistischen Schriftstellerei, oder besser gesagt: seiner Erziehung. Im selben Jahr trat er auch dem Touristenklub Skala bei. Der Klub wurde von mutigen jungen Männern gegründet, die mit der Erstarrung der bereits etablierten SPD [2] unzufrieden waren, die sich damals hauptsächlich mit Verwaltungs- und Wirtschaftsfragen befasste. Seine Beschreibungen von Bergtouren in Planinski vestnik erfreuten sich vor allem unter jungen Leuten großer Beliebtheit. In diesen Schriften kristallisierte sich seine Einstellung zum Bergsteigen heraus, als er die Touren beschrieb, die im Sommer 1923 immer anspruchsvoller wurden. Wie in anderen Bereichen kannte er keine Kompromisse oder Rückzieher. Wer sich etwas vornimmt, muss es auch durchziehen. Mut, Selbstbeherrschung und körperliche Fitness – all dem wird eine außergewöhnliche erzieherische Kraft zugeschrieben. Doch all das wurde von seinem Willen geleitet: dem Willen zu gewinnen, der Champion zu sein.

Er kletterte praktisch nur zwei Saisons: im Sommer 1923 und im Sommer 1924 bis zu dem Unglück an der Triglav-Nordwand am 11. August 1924. In dieser Zeit kletterte er allein oder mit Bergsteigerkollegen, die meist noch jünger waren als er, und wurde für sie zu einem Vorbild.

Während der Maiferien 1921 begann Jug eine Liebesbeziehung mit der Lehrerin Milka Urbančič. Da sie später an verschiedenen Orten lebten, begannen sie zu korrespondieren, und bis zu Jugs Tod 1924 hatte er über 700 Briefe geschrieben. Sie war 1921 Lehrerin in Šempeter pri Gorici, und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie er sie während seiner Studienferien zum ersten Mal sah und in ihre „verträumten Augen“ blickte. Milka war die Auserwählte, die Einzige, die dem Liebesbegriff würdig war, den er in seiner Ethik entwickelt hatte. Kurz darauf schrieb er ihr: „Berge sind wie Frauen: Man kann sie nicht lieben, wenn man nicht auf Widerstand bei ihnen stößt. Erst wenn man sie unterwirft, werden sie einem lieb, und zwar umso mehr, je mehr Opfer sie von einem verlangt haben… Und wenn man sie erst einmal mit seinem ehrlichen und starken Willen durch alle Hindernisse gemeistert hat, scheint es einem, als ob auch sie einen lieben gelernt hätten und dass sie auf seine Verantwortung vertrauen. Selbstvertrauen.«

In gewisser Weise ein Projekt, das ihn aufgrund seines Utopismus und seiner Standhaftigkeit scheiterte. Im Mai 1924 besuchte er sie in Otlica, wo sie als Lehrerin arbeitete, und traf sie in einem Dorfgasthof in Begleitung von Carabinieri und einem Lehrer an. Warum brachte ihn ein Vorfall in Otlica, der uns heute so harmlos erscheint, so aus der Bahn? Sein Stolz war verletzt durch die Tatsache, dass seine Freundin mit Italienern verkehrte, und noch mehr mit italienischen Soldaten – Carabinieri und Lehrern –, die als Vertreter einer fremden Macht nicht nur die Gipfel der (slowenischen) Küstenberge eroberten und bebauten, sondern auch ihre (slowenischen) Mädchen eroberten. Zu dieser Zeit war der faschistische Druck extrem intensiv, und durch die sogenannte Gentile-Reform spiegelte sich dies in der slowenischen Gemeinschaft am deutlichsten wider, gerade im Grundschulwesen, in dem Gebiet, in dem Milka arbeitete.

Und obwohl er es nicht wollte, war er nun wieder an dem Punkt, an dem er gewesen war, als er die Universität betrat: „Die Sterne mahlen und der Schlamm verschluckt sie“, schrieb er in einem Brief an Milka. Mit dem Unterschied, dass er nun ein entwickeltes Konzept der Materialethik hatte. Deshalb konnte und wollte er um keinen Preis aufgeben. Er musste einfach den eingeschlagenen Weg fortsetzen . Viele Zeitgenossen gingen davon aus, dass er einige Monate später an der Nordwand des Triglav Selbstmord begangen hatte, doch alle seine Handlungen vor seinem Tod deuten auf das Gegenteil hin.

Am 16. Juli 1924 überquerte er zum letzten Mal illegal die Grenze zwischen dem Königreich Italien und dem Königreich SHS. Am selben Tag hielt er sich in Aljažev dom auf. Seine letzten Bergsteigernotizen und Briefe zeugen von der großen Entschlossenheit, mit der er neue Unternehmungen unternahm, die noch anspruchsvoller und gefährlicher waren als im Jahr zuvor. Er schrieb seinen Bergsteigerkameraden Postkarten und ordnete ihnen militärisch an, wer an welchem Tag mit ihm klettern würde.

Am 11. August verunglückte er tödlich, als er „in stockfinsterer Nacht vom Weg über Prag nach rechts zum Bamberger Weg nach Verbindungen in der Triglav-Wand suchte“. Nach einem hundert Meter tiefen Sturz starb er noch an Ort und Stelle.

Klement Jug wurde am 17. August 1924 in Dovje bei Mojstrana auf einem kleinen Dorffriedhof beigesetzt. Der Pfarrer von Dovje, Jakob Aljaž, schrieb im Nachruf über die Todesursache: „stürzte 100 Meter von der Nordwand des Triglav und tötete sich selbst, tot aufgefunden am 15..“ 8. von den Genossen Skalashev, Akademikern und Büchsenmachern.[3] Was der Pfarrer von Dovšče, ein Symbol und Ältester des slowenischen Bergsteigens, über Klement, seine Kletterleistungen und die jüngere Generation von Alpinisten dachte, lässt sich am besten durch einen Auszug aus einem Zeitungsartikel veranschaulichen, den er am selben Tag schrieb, als Klement gefunden und an die Zeitung Slovenec geschickt wurde: »Der Unterzeichnete fügt seine persönliche Meinung hinzu: „Omne nimium nocet“ – übertreibe nicht – tue, was richtig ist. Dies sollte auch für den Tourismus gelten. [4]

Professor France Veber, sein bester Freund und Klassenkamerad Zorko Jelinčič und sein Universitätskollege Vladimir Bartol spielten die größte Rolle bei der Weitergabe von Klements Tradition, zumindest in der Anfangsphase. Jeder aus seiner eigenen Perspektive: Veber als Lehrer – Wissenschaftler, Bartol als Klassenkamerad – neidischer Verehrer und Jelinčič vor allem als trauernder Freund, Bergsteiger, Antifaschist. Sie haben das Bild, das wir heute von ihm haben, weitgehend geprägt. Dieses Bild ist jedoch an vielen Stellen ein Spiegel ihrer Persönlichkeiten und Leben und nicht von Klements Leben und Denken: Veber beschwört die Vorstellungskraft des Philosophen Klement herauf, Jelinčič den Mythos des Antifaschisten Klement, Bartol in seinen Novellen den Mythos des mysteriösen dämonischen Willensprüfers.

Meiner Meinung nach ist der Schriftsteller aus der Region Primorje, Alojz Rebula, dem tragischen Leben (und Tod) von Klement Jug jedoch am nächsten gekommen: „Ja, Wahrheit und Frau, beide mit Großbuchstaben, beide wurden vom jungen Herzen gesucht, bis es am Ende getäuscht aufschrie wie ein Mann, der auf einen Toten stößt! […] Nur einsame Raben werden das Winken der Hände in der Leere und den lautlosen Fall eines Körpers und den Aufprall in den feuchten Abgrund und die wieder eingeebnete Stille wahrnehmen …“

—————–

Quellen und Literatur

[1] „Kettensäge“, eine normale Briefmarke des Staates SHS, herausgegeben im Jahr 1919. Das Bild eines Sklaven, der Ketten abreißt, wurde von Ivan Vavpotič entworfen und drückt die Gefühle der großen Mehrheit der Slowenen beim Übergang von der österreichisch-ungarischen Monarchie zum Staat SHS und einen Monat später zum Königreich SHS aus.

[2] Slowenischer Bergsteigerverband, a. a.

[3] PANG, ZKJ, Klement Jug, Nachruf.

[4] Jakob Aljaž, Dritter Unfall am Triglav in diesem Jahr, Slovenec, 16. 8. 1924.